基金自购潮再起,3400点能否守住?公募抄底背后的投资逻辑与市场信号深度解读

3400点攻防战:公募自购背后的信心与焦虑

基金自购潮再起:是抄底信号还是最后的倔强?

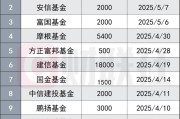

沪指在3400点拉锯,多空双方激烈博弈,这节骨眼上,公募基金再次祭出自购大旗,试图提振市场信心。招商证券资管率先发声,宣布将斥资不低于2500万认购旗下权益类基金,紧随其后,富国、安信等基金公司也纷纷加入战局。看似“真金白银”的力挺,实则充满了复杂的意味。这究竟是基金管理人对后市的坚定看好,还是在市场寒冬中抱团取暖、自救的无奈之举?

要知道,公募基金并非慈善机构,任何投资行为都必须对其持有人负责。在市场下行周期,基民赎回压力巨大,基金规模缩水严重,此时自购,一方面可以向市场传递积极信号,稳定投资者情绪,另一方面,也可能是在为新发基金抬轿,避免募集失败的尴尬。更进一步说,如果基金经理对自己的产品都缺乏信心,那又如何说服投资者买单呢?

招商资管入场:券商系公募的突围之路

值得注意的是,此次自购队伍中,招商证券资管显得格外引人注目。作为券商系的公募基金,招商资管的处境颇为微妙。一方面,背靠券商的强大资源,拥有天然的渠道优势;另一方面,在老牌基金公司林立的市场中,品牌知名度相对较弱,规模扩张面临不小的挑战。数据显示,招商证券资管的总资管规模虽然庞大,但公募基金管理规模却仅有区区1.06亿元,实在与其券商背景不相符。

此次自购,或许正是招商资管试图打破僵局、实现突围的重要一步。通过自有资金的投入,一方面可以提升投资者对其产品的信任度,另一方面,也可以向市场展示其投研实力和长期价值投资的决心。然而,仅仅依靠自购就能改变其在公募市场的弱势地位吗?恐怕还需要在产品创新、渠道拓展、人才引进等方面下更大的功夫。券商系公募的崛起,注定是一场充满挑战的持久战。

5.44亿自购额背后:基金公司的不同算盘

权益基金成主力:押注未来还是无奈之举?

近期的基金自购潮中,权益类基金无疑是主角。各家基金公司纷纷将真金白银投入到股票型和混合型基金中,这看似是对中国资本市场前景的乐观表态,但细细分析,却可能隐藏着各自不同的“小算盘”。

要知道,权益类基金的业绩与市场表现息息相关。在市场行情好的时候,权益类基金自然水涨船高,规模扩张也相对容易。然而,在当前市场震荡的大环境下,权益类基金面临着较大的赎回压力和业绩挑战。此时自购权益类基金,一方面可以稳定基金净值,减少投资者流失,另一方面,也可能是在为未来的反弹行情提前布局,一旦市场回暖,这些自购的基金也将获得更高的收益。

当然,我们也不能排除另一种可能性:部分基金公司自购权益类基金,或许是出于无奈之举。为了完成既定的规模目标,或者为了避免新发基金募集失败,不得不通过自购来撑场面。这种“面子工程”式的自购,往往难以持久,一旦市场继续下跌,基金公司自身也可能面临较大的财务压力。

新发基金受宠:规模焦虑下的营销策略?

除了已有的权益类基金,新发基金也成为基金公司自购的重点对象。富国基金大手笔自购拟由范妍管理的富国均衡投资,安信基金也出资认购安信优选价值混合,这些举动都引发了市场的广泛关注。

基金公司对新发基金的自购,通常被解读为一种营销策略。通过自有资金的投入,可以向潜在投资者传递积极信号,增强其购买信心。特别是对于明星基金经理的新产品,自购更是一种有效的宣传手段,可以迅速提升产品的知名度和吸引力。

然而,我们也要警惕“过度营销”的风险。部分基金公司为了追求规模扩张,不惜重金进行营销推广,甚至将自购作为一种常态化的营销手段。这种做法虽然可以在短期内吸引大量资金,但如果基金业绩不佳,最终只会损害投资者的利益,并透支基金公司的品牌信誉。

绩优基金暂停申购:饥饿营销还是另有隐情?

值得注意的是,在部分基金公司自购旗下基金后,随即宣布暂停大额申购。安信基金就是一个典型的例子。在自购安信睿见优选混合一个月后,该基金便宣布暂停1000元以上的大额申购,理由是“保护基金份额持有人的利益”。

这种做法很容易让人联想到“饥饿营销”。通过限制申购金额,可以营造一种供不应求的氛围,吸引更多投资者关注。此外,暂停大额申购也可以避免短期内大量资金涌入,摊薄原有持有人的收益。

当然,我们也不能排除另一种可能性:基金公司暂停大额申购,或许是出于对基金规模的谨慎考虑。如果基金规模过大,可能会影响基金经理的操作,降低基金的收益率。因此,暂停大额申购,也是为了维护基金的长期稳健运作。

数据分析:自购基金的秘密

谁在买?谁被买?自购榜单背后的投资逻辑

要看懂基金自购潮,不能只看表面热闹,更要深入挖掘数据背后的逻辑。哪些基金公司最积极?哪些基金最受青睐?这些问题的答案,或许能给我们带来一些启发。

从基金公司来看,出手阔绰的往往是那些规模较大、实力雄厚的头部机构。他们有更充足的资金,也更愿意通过自购来维护自身的市场地位。当然,也有一些中小基金公司,为了吸引眼球、提升品牌知名度,不惜投入重金进行自购。至于哪些基金最受青睐,则往往与基金经理的知名度、基金的业绩表现以及基金公司的战略布局密切相关。明星基金经理管理的产品,往往更容易获得自购资金的加持;业绩表现突出的基金,也更容易吸引投资者的关注;而那些符合基金公司战略发展方向的基金,则更容易获得持续的资金支持。

然而,我们也要警惕“数据陷阱”。部分基金公司可能会通过操纵自购数据,来营造虚假的繁荣景象。例如,通过关联账户进行自购,或者通过短期大量买入来拉抬基金净值。因此,在分析自购数据时,一定要保持谨慎,结合其他信息进行综合判断。

自购潮能否提振市场?历史数据给出的启示

基金自购潮,能否成为提振市场的强心剂?这是一个备受关注的问题。从历史数据来看,基金自购潮往往发生在市场低迷时期,基金公司希望通过自购来传递积极信号,稳定投资者情绪。然而,自购潮对市场的提振作用,往往是短暂而有限的。

要知道,市场走势受到多种因素的影响,包括宏观经济形势、政策变化、投资者情绪等等。基金自购只是其中一个因素,并不能决定市场的长期走向。如果宏观经济持续低迷,政策面没有明显利好,即使基金公司集体自购,也难以改变市场的颓势。

此外,我们也要看到,基金自购的资金量相对整个市场来说,仍然是微不足道的。即使所有基金公司都拿出自有资金进行自购,其规模也远不及市场上的其他参与者。因此,指望基金自购来扭转市场乾坤,是不现实的。

当然,我们也不能完全否定基金自购的积极意义。在市场情绪低迷时,基金自购可以起到一定的稳定作用,避免市场出现过度恐慌。此外,基金自购也可以向投资者传递信心,鼓励他们长期投资,理性投资。总而言之,基金自购是市场的一个积极信号,但不能过度解读,更不能盲目跟风。

投资者视角:我们该如何看待基金自购?

理性看待自购:不盲从,不迷信

作为投资者,面对基金公司的自购行为,我们应该保持清醒的头脑,既不要盲目跟风,也不要完全忽视。自购,仅仅是一个参考指标,而非决定投资决策的唯一依据。切记,没有任何一家基金公司能够保证只赚不赔,即使是明星基金经理,也可能出现判断失误的时候。因此,我们需要结合自身的风险承受能力、投资目标以及对市场的判断,做出独立的投资决策。

盲从自购,很容易陷入“羊群效应”的陷阱。看到某只基金被基金公司大量自购,就急于买入,结果可能在高位被套牢。而完全忽视自购,也可能错失一些投资机会。毕竟,基金公司比普通投资者更了解自己的产品,如果他们对自己的基金充满信心,并愿意投入真金白银,这至少说明该基金具有一定的投资价值。

关注基金基本面:自购只是参考指标

相比于关注基金公司的自购行为,更重要的是关注基金的基本面。包括基金经理的投资风格、基金的投资策略、基金的过往业绩、基金的费用水平等等。只有对这些基本面因素进行深入分析,才能真正了解一只基金的投资价值。

优秀的基金经理,往往具有稳定的投资风格、清晰的投资逻辑和良好的风险控制能力。他们能够根据市场变化,灵活调整投资策略,为投资者创造长期稳定的回报。而那些投资策略模糊、风格漂移的基金经理,往往难以取得持续的优秀业绩。

基金的过往业绩,可以作为参考,但不能完全依赖。过去的业绩并不能保证未来的表现。更重要的是分析基金业绩背后的原因,了解基金经理是如何取得这些业绩的,以及这种业绩是否具有可持续性。

独立思考,做出自己的投资决策

投资是一项高度个性化的活动。每个人的风险承受能力、投资目标以及财务状况都不同。因此,在做出投资决策时,一定要独立思考,不要人云亦云。要根据自身的情况,制定合理的投资计划,并严格执行。同时,要保持学习的热情,不断提升自己的投资知识和技能。只有这样,才能在复杂的市场中,做出明智的投资决策,实现财富增值的目标。

不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。分散投资是降低风险的有效手段。可以将资金分散投资于不同类型的资产,如股票、债券、基金等等。此外,还可以选择不同风格的基金经理,以实现投资组合的多元化。

长期投资是实现财富增值的关键。不要试图一夜暴富,更不要频繁交易。要相信时间的价值,坚持长期投资,才能分享经济发展的红利。

标签: 公募基金 市场行情 股票型基金 混合型基金 基金经理

相关文章

发表评论